相信读后感大家在写作方面都有着不同的见解,我们读完一本书后可以通过读后感把想法写出来,以下是有美篇范文网小编精心为您推荐的读陶行知的读后感7篇,供大家参考。

读陶行知的读后感篇1

?陶行知名篇》读后感

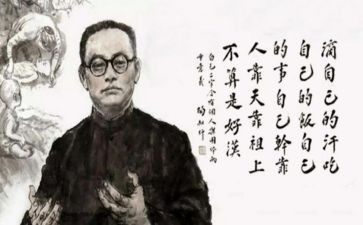

对于陶行知本人,知道他很有名气,是杜威的弟子,关于他的思想,我只知道他提出过什么“生活即”这么一个标题,除此以外,我对其就浑浑然了。就如在《陶行知名篇》一书中“序二”所写:“大面积的中小学教师只知陶公其人,未知陶公其说,更别说把陶公的思想付诸实践了,继而有所发展了。”此作者更指出:“一个没有读过陶行知的人,怎么可以在中国做教师呢?”读到此,虽然我不同意他的说法,但足以可见陶公在中国界的影响之深远。于是在闲暇空余之时,我拜读了陶公的名篇,现把所读、所想、所悟零碎记录下来。

正如陶行知先生说的:“你的教鞭下有瓦特,你的冷眼里有牛顿,你的讥笑里有爱迪生。”尊重学生还要学会欣赏学生,特别是对那些学习基础差、纪律松散的学生更要努力发现他们身上的闪光点,并把这闪光点放大,让每个学生都有展示自己才华的机会,让每个学生都在成就感中获得自信。当你面对“恨铁不成钢”的学生时,当你面对家庭和社会的`烦恼时,一定要冷静。如果我们把指责、批评、抱怨,换成启发、表扬、激励会是另一种情景。

'生活即'是陶行知生活理论的核心。生活强调的是要以生活为中心,反对传统以书本为中心,认为不以生活为中心的是死的。生活是在批判传统脱离生活实际的基础上产生的,是单纯知识的对立物。

尊重学生,就要学会宽容与接纳学生。宽容即理解,是对学生人格自尊心的一种特殊尊重。有人这样透视教师的宽容,很值得思考:教师对学生的内心深入的宽容,为学生提供充分表达自己的机会和空间,才能有针对性地开启顿悟,进行有效的, 并培养他们的判断是非的能力;教师对学生思维方式的宽容,可以激发学生的个性思想火花,培养创造精神;教师对学生特殊行为方式的宽容,是尊重个性发展特点,使学生在宽松自由的环境中展示自我,发展自我;教师对学生情感的宽容,是对学生人格的尊重。对教师而言,教师宽容地对待自己的学生,在非原则问题上以大局为重,得到退一步海阔天空的喜悦;教师宽容地对待自己的学生,意味着他的思想更加深刻,手段更加成熟;教师宽容地对待自己的学生时,就是科学地看待过程。

读陶行知的读后感篇2

我是一位新老师。刚当班主任时,怕我管不住,我对孩子们很严厉,刚进班就给孩子们定规矩,一犯了错误,就说一不二地按照规矩予以惩罚,这种高压的方式让班级基本稳定,也达到了我的预期。

现在静下心来想想,一年多来,给予孩子的严厉多于微笑,批评多于协商,呵斥多于原谅,偏“专制”的管理对于一个新教师老师来说,是比较有效的。但是时间久了,问题暴露得也比较明显,孩子在老师不在的时候常常会做出违规违纪的事情。这样做班主任,我觉得很累。

规矩是一定要有的,我想没有人会否认,规矩给我们带来的好处,规矩让我们的工作有序、有效,没有规矩的自由主义,短时间内,让我们感到自由和轻松,时间一长,种种坏习惯便悄然滋生,到那时想改犹如芒刺在背,拔除十分痛苦。

那么,就需要者在规矩中渗透爱的表达,我认为可以注意以下几点:

在制定规矩、运行规矩中教师的雷厉风行是必须的,在全班大声而严厉的告诉大家,什么能做什么不能做,你犯错误要付出什么样的代价,在前期要交代清楚。教师严格的形象对学生本身就是一种。

在执行过程中,我觉得要特别注意给学生留面子,之前,因为我的冲动和莽撞,也致使过学生因为自尊心受挫而无法做思想工作,虽然学生当时没有跟我顶撞,可是从他不屑的眼神中,我已经感受到了自己的失当。所以,无论有多么冲动和愤怒,一定不能当众呵斥学生。

在办公室处理学生,可以适当严格一些,当然,也不是冲着学生发火,可以让他先反思一会儿,想一想为什么老师要处理自己。

陶行知说:

你的教鞭底下有瓦特,

你的冷眼里有牛顿,

你的讥笑中有爱迪生。

所以无论如何,请不要让孩子觉得你的中只有权威、冷漠和嘲笑。对待学生也是如此,学生是我们明天的朋友还是敌人,就取决于我们今天的态度。

如果可以,我还是觉得在疾言厉色后,多跟学生一起走一走谈一谈,取得学生的信任之后,就能给自己省下很多麻烦。

任教第一年,我的爱心泛滥,结果威信丧失殆尽,班级混乱不堪,第二年开始,我声色俱厉,班级表面上安然无事,孩子们内心却很受压抑。我希望自己能不断摸索、不断反思、不断总结,从“维持秩序会会长”真正向“灵魂工程师”靠近。

读陶行知的读后感篇3

前段时间,读了《陶行知名篇》一书,本书行文深入浅出、通俗易懂,汇集了陶行知先生平生教学研究与实践的精髓,经过几十年的考验,不仅仍有很高的学术价值,而且对今天的中国改革具有很强的借鉴价值和指导意义。本书从“教学合一”、“学生自治”、“平民”、“学校观”、“创造的儿童”、“民主”等各个方面集中体现了陶行知先生的“生活即”及“知行合一”的独特思想,回想自己不算长的教学生涯,我感到收获良多。

一、“爱满天下”

“爱满天下”是陶行知先生毕生追求的真谛;“热爱每一个学生”,这是陶行知的人生格言;“为了孩子,甘为骆驼。于人有益,牛马也做”,是陶老夫子的办学心愿;“教人求真”,使学生“学做真人”是陶行知先生神圣的使命;“你的教鞭下有瓦特,你的冷眼中有牛顿,你的讥笑中有爱迪生”,是陶老夫子对教师和家长的良言忠告……真正的爱学生,不是那么容易做到的,它需要我们有广阔的胸怀,无比的耐心,还需要我们不断提高“爱”的技巧,不断地学习如何更好的爱!

二、“生活即”

是陶行知生活理论的核心。陶行知指出:“生活是生活所原有,生活所自营,生活所必需的。的根本意义是生活之变化。生活无时不变,即生活无时不含有的意义。”他还指出,“生活与生俱来,与生同去。出世便是破蒙;进棺材才算毕业”。生活强调的是要以生活为中心,反对传统以书本为中心,认为不以生活为中心的是死的。生活是在批判传统脱离生活实际的基础上产生的,是单纯知识的对立物。

陶行知先生把生活提高到这么一个高度,是我前所未闻的,更给了我一丝震撼,震撼于他的精辟和深刻。生活随着人类生活的变化而变化,“生活即”与人类社会现实中的种种生活是相应的;“生活即”是一种终身,与人生共始终的;生活就是在生活中受,培养出适应社会进步的人,这也是素质的最终目的。“生活即,社会即学校”,这是进步的最高度时期,我们期待它早日到来。

三、“一面教一面学”

陶行知指出,在教学过程中,先生的责任不在于教,不在于教学,而在于教学生学。教师不应把现成的解决问题方法传授给学生,而应该把解决问题的思路告诉学生,使学生自己动脑,经过不断反复推敲,以求得最佳效果,也要注意不能让学生像“无头的苍蝇”似的盲目乱撞,教师应精心的设计好一系列程序,指导学生用最短的时间来解决问题,并能推而广之,达到举一反三,触类旁通的效果。由此我们体会到陶行知先生的的真谛。

“在共同生活中,教师必须力求长进。好的学生在学问和修养上,每每欢喜和教师赛跑。后生可畏,正是此意。教师非常愿意我们的学生能有一天跑在我们前头,青出于蓝而胜于蓝,这是教师对于学生的希望。”当今的社会日心月异,信息量瞬息万变,不断地在更新。我们在教学中不能懈怠,不能放松,一定要鞭策自己努力跑在学生前头引导学生,不能固步自封,守着老教材、老教法贻误学生,这是我们应有的责任。师道之可敬在此。我们美术教师,必须注重生活经验积累,多看画展,多写生,多实践,才能促使我们不断思考,能够使我们的观点不落后于学生,让我找到与学生交流的话题,从而增加彼此的交融性,从而适时地进行点拨、引导,在无形中提升我的品位,强化教师的人格魅力,从而影响我的学生。

四、“创造”

创造儿童的,首先要为儿童争取时间解放,现今有许多学校还是靠牺牲儿童的时间为代价来换取所谓的“成绩”,这就使儿童失去了学习人生的机会,养成无意创造的倾向,到成人时,即使有时间,也不知道怎样下手去发挥他的创造力了。

罗丹说:“恶是枯干”。我想要开创造之花、结创造之果、繁殖创造之森林,关键要有适宜的气候、一定的土壤、而这些条件要靠全体工作者去力行。

作为一名美术工作者,要不断更新理念,引导学生手脑并用,学会过硬的技能,全面提高学生素质,使每一位学生成为具有创新精神和创新能力的有用人才。

读陶行知的读后感篇4

第一次读《陶行知文集》时我还是个大学生,带着对教师生涯的美好憧憬和满腔热情认真地读了一遍。“捧着一颗心来,不带半根草去”,陶行知先生把真诚的爱献给了他热爱的事业,把爱洒向每一个学生。“爱满天下”更是他一生奉行的格言。如今在日常的教学工作中,我对这些话有了更深刻的理解。再读《陶行知文集》,我不忍释卷,书中的一个个故事、一句句名言,引导着我反思,启发着我思考。教导着我对学生应有一颗爱心,要爱得真诚,爱得真心,要让学生看得见,摸得着,感觉得到。陶先生特别反对“纯以面貌美丑为取舍”,教师对学生的爱应是公正的,对学困生更要倾注真诚的爱心,让学生在爱的温暖中自我涅。

爱是打破偏见,尊重孩子

偏见,就像一座大山,压在孩子的头上,任凭怎么努力都无法搬开,孩子最后自我放弃,自动把自己归入坏孩子阵营。作为教师的我们,一定要打破心中的成见,怀着满腔的爱去发现孩子的闪光点。正如陶先生所说“你的教鞭下有瓦特,你的冷眼中有牛顿,你的讥讽中有爱迪生,你别忙着把他们赶跑。”电影《哪吒之魔童降世》里的哪吒,一出生就被贴上妖怪的标签,即使他斩妖除魔并救人于危难,换来的却是嘲笑。于是他破罐子破摔,大搞破坏。可他也曾如此天真无邪,和小妹妹踢毽子,笑得那么干净阳光。他渴望被赞美,被尊重,却一次次落空。偏见和定义,最为伤人。生活中,作为教师的我们也曾不自觉地如陈塘关百姓一样,用批评指责的方式对待班级的熊孩子,在孩子屡屡犯错后形成一个刻板印象,一犯错就是指责和数落,根本无法达到转化的目的。正如马卡连柯所说“没有爱,就没有”。人的颓废和放弃,都是从失望开始的。在付出真诚和汗水后没有期许的收获,便容易使人怀疑付出和收获的关系,进而否定自我,在消极的自我暗示中放弃,这些熊孩子表面一副满不在乎的样子,刀枪不入,其实内心非常在意。美国心理学家威廉・詹姆斯说过:人类本性上最深的企图之一,是期望被赞美、钦佩和尊重。每个孩子都是独特的个体,但在心灵最柔软的地方,深藏着同样的,被尊重、被认可、被接纳、被赞美的期望。对孩子多一些认可,将眼光和注意力集中于孩子的闪光点,我们会惊喜地发现,他们会向着我们所期望的方向发展。陶行知先生“四颗糖”的故事是我们学习的典范,想要孩子变得更好的做法,不是打压,而是用善意的赞美和期许,尊重孩子的个性化发展,鼓励他去为实现梦想而努力。成功的路很远,资质不佳、有点“熊”的孩子更需要父母和教师的理解和包容。我们在乎、尊重孩子,也在乎他们的想法,孩子的心灵就会为我们打开。

曾经遇到过一个破坏力很强的孩子,让同学惧怕,让老师头疼,行为恶劣,软硬不吃,来硬招他直接正面冲突,用软招他一脸不屑,永远一副“我就这样,你能拿我怎么办”的表情。我想尽办法,收效甚微,于是我去家访。踏进他家门,我惊呆了,狭小的出租屋,客厅堆满杂物,地板和物件都脏兮兮的。他家里四个孩子,他是老三。父亲沧桑的脸上写满不耐烦。母亲暴躁易怒骂骂咧咧,对不请自来的我只说了一句话:“老师,我要上夜班了,那个废物你不用管他,我当初就应该把他掐死。”震惊的我回头,看到孩子眼里的泪光。那一刻,我的心好疼,我好想把他抱在怀里。家访后我们进行了一次平等的如朋友般敞开心扉的畅聊,顽劣的孩子首次对我敞开心扉,起因在于一年级时班上孩子老是说他臭,嫌弃他排挤他,可没人知道才6岁的他要自己洗衣服做饭。在家里得不到父母手足的关爱,在学校受不到同学、老师的尊重。他也努力过,无奈成见太深,在他人消极的暗示下自我放弃,顽劣不堪。从此,我对他多了一份关爱,每天真诚的问候,善意的微笑,点滴进步公开表扬,偶尔犯错私下引导。稀疏平常的问候,却柔软了他的心。人最深层的心理动机,是渴望被在乎。在以后的日子里,他偶尔还会犯错,但身上的脾气已经消失,被尊重被在乎的他,眼里有光,心中有梦。

爱是积极暗示,表扬鼓励

积极的心理暗示可以给孩子撑起一片抵御自我否定的屏障,有助于自信心的树立和发展。在日常教w中,我们要给熊孩子多一点肯定,抓住闪光点,多鼓励多表扬,让孩子在积极的自我暗示中,迈向全新的自我。

爱是耐心引导,有效沟通

在日常教学中,面对熊孩子,作为教师的我们内心燃起的是不耐烦,是愤怒,是想以更大的气势压倒对方的简单而粗暴的处理方式:我们对着孩子大喊大叫,威胁恐吓无所不及。结果却是硬碰硬,冲突升级,压抑的情绪在下一次更猛烈地爆发。显然,简单粗暴的处理方式是失败的,缺乏爱和沟通,积压的情绪会埋下巨大的隐患。孩子的坏情绪总是有内在原因的,面对坏情绪应以疏通为主,而非强堵,正如治水,堵的结果最终是全线崩溃,沟通便是疏通坏情绪的最好方式。

爱是培养责任,发扬个性

哲学家雅斯贝尔斯说:的本质意味着,一棵树摇动另一棵树,一朵云推动另一朵云,一个灵魂唤醒另一个灵魂。每个孩子都是不一样的生命个体,发扬个性,因材施教,给孩子多一点肯定,让孩子勇敢做自己,在自我进步与肯定中,培养责任,懂得担当。孩子有自己的思想,成为什么样的人,由他自己决定。在孩子成长的道路上,家长和老师可以创造条件,放手让他们去做一些看起来可能力所不能及的事,赋予孩子更多的责任与担当。让他们勇敢做自己,没有一个“熊孩子”是天生的。我们的对象,是一个个生动活泼、有着自己个性和天赋的孩子。我们要做的就是尊重他们的个性,尽我们所能去唤醒孩子内在的智慧与潜能,鼓励他们做自己,发现自己存在的独特意义,形成健全人格,让每一个孩子在有爱的环境中活出属于自己的精彩。

爱是向善向美,包容关爱

爱,有神奇的力量,如阳光,一落到孩子心灵的枝头,那些枝叶便会生机盎然起来。正是这种无条件的爱,唤醒了那些假装自己是坏孩子的学生。

陶行知先生说过,“真是心心相印的活动,唯独从心里发出来,才能打动心灵的深处”。如果中面对误入迷途的孩子,我们也能在心灵上再走近一点儿,多一点儿关怀,多一点期待,他们心灵的天空就可能会多一点儿晴朗。“一个最不被善待的人,最能轻易被打动,也最能识别善意。”

爱,看似柔弱,却不可战胜。

读陶行知的读后感篇5

近日拜读了《陶行知名篇》,感受颇多,本书汇集了陶行知先生平生教学研究与实践的精髓,从“教学合一”、“学生自治”、“创造的”、“创造的儿童”等各个方面,集中体现了陶行知先生的“生活即”、“教学合一”以及“创造的创造儿童的,首先要为儿童争取时间解放,现今有许多学校还是靠牺牲儿童的时间为代价来换取所谓的“成绩”,这就使儿童失去了学习人生的机会,养成无意创造的倾向,到成人时,即使有时间,也不知道怎样下手去发挥他的创造力了。

我们应如何去实践陶行知的生活内容论呢?我们认为,我们的内容必须尽可能地注入生活的新鲜血液、新鲜内涵。根据陶行知先生的“教学做合一”的理论,“教的法子根据学的法;学的法子根据做的法了,事怎么做,就怎么学,就怎么教,”:而教学的中心是“做”,即实际生活。我们必须了解生活,了解学生生活现状、了解生活发展的趋势、生活对人的要求的变化。现实生活中需要的是全面发展、品学兼优、视野开阔、生理心理健康的人。实施素质,小而言之,为学生的终身受益负责,为学生的将来负责;大而言之,为国家、民族的未来负责、为中华为腾飞打下坚实基础。

罗丹说:“恶是枯干”。我想要开创造之花、结创造之果、繁殖创造之森林,关键要有适宜的气候、一定的土壤、而这些条件要靠全体工作者去力行。

作为一名工作者,要不断更新理念,引导学生手脑并用,学会过硬的技能,全面提高学生素质,使每一位学生成为具有创新精神和创新能力的有用人才。

读陶行知的读后感篇6

在学校,现在让我觉得最快乐的事,是看到那一张张幸福可爱的笑脸,很远就能听到“老师,美术老师好,美术老师啥时候再给我们上课”。这是很渺小的一件事,也是很伟大的一件事。就是陶行知经典语录里的“要把和知识变成空气一样,弥散于宇宙,洗荡于乾坤,普及众生,人人有的呼吸。”

小孩子,真的有不可思议的力量,他们是一个个的发明家和创造者。记得那次,我讲创意美术,引导时提了一个问题,雪融化后是什么?好多同学都回答一个字“水”,但是有一个小可爱的话让我诧异很是开心。他说“雪融化后是美丽的春天”。是的,我们必须得保护宝贝的心灵和每一个奇思妙想,我们得会变成小孩子,这样才配做小孩子的先生。老师若变成小孩子,便有惊人的奇迹出现,师生立刻成为朋友,学校立刻成为乐园。

在上课过程中,我时刻告诉自己,要爱他们,做他们的朋友,每次上课前都会想着法的让他们快乐,激起兴趣,一起把课上成功,一起学习。画的好不好且不说,小学美术应该教的是理念,是拓展思维的能力,是发现美,是快乐的表达。美术是最能激发小孩子创造力的一门艺术,是培养一个人气质的重要学科。

陶行知先生说,“要想学生学好,必须先生学好。唯有学而不厌的先生才能教出学而不厌的学生;要解放孩子的头脑、双手、双脚、时间、空间,使他们充分得到自由的生活,从自由的生活中得到;不愿向小孩学习的人,不配做小孩的先生”……觉得很有深意。

不管处于什么时代,不管从事什么职业,坚持真理,做一个真正的、堂堂正正的人,是最高的人生追求。

读完这本书,我毅然有了每日四问。我的身体有没有进步?我的学问有没有进步?我的工作有没有进步?我的师德有没有进步?也正是从这些话中,我明白了一个道理。工作是工作,生活是生活,生活中有工作,工作渗透生活又高于生活,记住这四问能督促我做一个自律的人,向上生活,向前奔跑,正所谓心中有理想,脚下有力量!

让我们做一个每天都快乐生活、认真工作、爱学生的人,做一个儿童乐园里的顽童。

读陶行知的读后感篇7

最近读了《陶行知名篇精选》,受到很大触动,其中感触最深的是陶先生提出的“教学做合一”的法。

“教学做合一”的法是陶先生在1927年在创办南京晓庄试验乡村师范学校的校训。他强调:“‘教学做合一’是生活法亦即法”,是“生活”理论的三大原理之一(其中三大原理包括“生活即”、“社会即学校”和“教学做合一”),是指导整个学校的教学活动的方针。

“教学做合一”由三个部分组成:一是怎样做便怎样学,怎样学便怎样做;二是教法、学法和做法应当合一,教师既教又学,学生则是学;三是教学不只教人学,而更为重要的是教人做事。以上三个方面,“做”是学的中心,也是“教”的中心。什么是“做”呢?“盲目盲动”是做吗?不是,胡思乱想是做吗?不是,只有手到心到才是真正的做。后来他又指出:“所谓‘做’是包涵广泛意味的实践的意思”。

不难看出:“教学做合一”,实际上是知行合一,行是做,即实践,做是第一,知是第二,它是改变旧的传统教学中脱离生活、脱离社会、脱离实际的三脱离的敝端,把单纯传授知识、死教书、死读书的教学转移到培养学生的生活力和创造力的轨道上来,培养创造型、开拓型人才。要求学用一致,在实践中加强理解,推行手脑并用,在劳力上劳心的理论联系实际的教学方法。要求教师将指导学生学习的工作做好,不只学会、能应用知识,且能会学,终身受益。这就要求教师采取“自动”的方法、“启发式”方法,注意培养学生分析问题、解决问题的能力和创造能力。

读陶行知的读后感7篇相关文章: