通过写读后感,我们可以对自己的价值观和世界观进行审视和调整,读后感是一个反思自己的机会,通过它我们可以审视自己的价值观和信仰,以下是有美篇范文网小编精心为您推荐的《鲁迅》的读后感模板8篇,供大家参考。

《鲁迅》的读后感篇1

?无常》这篇文章与《朝花夕拾》中的其他文章一样,都是借回忆童年趣事来接机讽刺当时的社会风气。但与其余九篇文章中的人物相比,我也与当时的人们一样,喜爱无常。

从鲁迅先生所描写的白无常中可以看出他活泼,有人情味,这样的一个鬼也深受人们的喜爱。去勾魂时,看到母亲在在死去的儿子旁哭泣的那么伤心,决定放儿子“还阳半刻”,却被阎罗王打了四十大棒。这就体现了白无常的活泼与诙谐,也与阎罗王的昏庸形成了对比。

文中还描写了一个与白无常相对的人物——黑无常,本是叫做死有分,却在后来改为了黑无常,他的黑脸,黑衣与白无常形成了对比,让人们更加喜爱白无常了。

“无常”若要我来理解,便是毫无规侓与规章。在当时那个每天都在改革的世界中,做的事一样,而“下等人”与他人的结果却不一样,恶人得不到恶果,而真正有规章制度的地方是在阴间,使人们都向往阴间。当时的那个社会中的政府是人们多么寒心与失望?那些“下等人”指责着“绍兴师爷”“跳到半空中”还有“放冷箭”,但他们从没反思过自己也是否这样做过。并且这些“下等人”都有一种通病:常喜欢以己所之欲施之于人。就连鬼也不放过,使得一个仅是像无常的小男孩被那些爱说闲话之人所议论,让无常因旁人的议论实行了“节育”。

最能使我触动的是:人大抵是自以为衔些冤抑的;活的“正人君子”们只能骗鸟,若问愚民,他就可以不假思索的回答你:公正的裁判是在阴间!这句话充分说明人间没有公正,恶人得不到恶报,而“公正的裁判是在阴间”。同时也说明一般的“愚人”比“正人君子”直率、不虚伪。

阴间有公正无私、有人情味儿和通情达理的鬼;反观人间呢?这对军阀统治下的“阳间”无疑是一个莫大的讽刺。

《鲁迅》的读后感篇2

“捧着一颗心去,不带半颗草回”这是鲁迅先生一生的写照——-鲁迅先生爱看书,用他那个尖锐的"笔杆子”与当时腐败的政府作斗争,他多次碰壁但他没有缴械投降,在文海中义正言辞地辱骂,当时政府的无能,诉出了平民生活的艰苦。

在文章的第二标题中作者问鲁迅先生他的鼻子为何是扁的?鲁迅先生说了一个笑话:“小时候在捉迷藏的时候天天撞到墙鼻子就扁了。”鲁迅先生不是胡说,由于他的作文多次辱骂政府也因此多次被捕,他的生活是多么的坎坷,这样的他不碰壁才怪。可是这一切都没能阻止他,他多次摔倒站起来多次失败站起来,他的意志坚强不定,为了逃脱政府的抓捕,他的一生不知用了多少个笔名!

在文章的第四标题中鲁迅先生救助了一位受伤的车夫,体现了他体恤民情的精神。文章中有一个情节震撼了我:"鲁迅先生半跪着为车夫擦药包扎。”半跪着说明什么?他说明了鲁迅先生为别人想的多,为自己想的少。大家也不难忘记文章中的另外一个请节,车夫他没有鞋,这说明当时百姓的困苦以及为何中国二十世纪的悲惨。

鲁迅先生他一生写作无数,其多数在写政府的腐败无能。在第三章中,欢乐喜悦流溢在鲁迅先生的面容上,春节的烟花放飞在天空中,鲁迅先生的子孙们,在春节热闹的街市上狂欢,看到百姓们欢乐,鲁迅先生第一次笑了…

为国造福,体现民情。“横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛”他在人们心中是一个受爱戴的人。

《鲁迅》的读后感篇3

提起爱国,脑海中不仅会涌现出很多熟悉的人和诗,文天祥的“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”、陆游的“死去元知万事空,但悲不见九州同”、岳飞的“莫等闲,白了少年头,空悲切!”等。但我最喜爱的还是鲁迅先生,特别是读了《藤野先生》这篇文章之后我更是敬佩他的爱国精神。

藤野先生影响了鲁迅的一生,一个重要原因就是藤野对鲁迅倾注了无私的爱。他平等公正、一丝不苟的为一个清国留学生改作业,连一根画错位置的血管也要当面替学生改过来;他关心学生的个体差异,听说中国人敬鬼,担心鲁迅不肯上解剖课;他尊重学生,尽管替鲁迅弃医从文感到惋惜,但理解鲁迅这位弱国子民的强国梦,临别还赠与题写了"惜别"二字的相片。这些对一个受尽了歧视和污辱的清国留学生是多么大的鞭策和鼓舞啊。热爱学生、理解学生,使藤野具有了强大的人格魅力,以至于影响学生的一生。

?藤野先生》中这样两个镜头给我留下了深刻的印象:其一是作者在日本留学时一次考试中成绩中等,却遭到了日本学生的诬蔑。在他们的心目中,中国人是十分愚笨的,就是这样中等的成绩他们都认为是抄袭来的。其二是作者在观看影片时,当看到中国人被枪杀的场面时,鲁迅却心如刀割。

可想而知,当时鲁迅是多么的愤怒和伤心,他觉得光救国人的身体是不行的,更重要的是要拯救国人的灵魂,让他们坚强起来。因此鲁迅毅然决定放弃自己喜欢的医学,用文学之笔去换醒国人的麻木思想。

《鲁迅》的读后感篇4

阿q的一生是笑料的,未免可怜,却不值得可怜!

对于阿q,有太多的说法,其软弱无能,势强凌弱,无不暴露其本质。在那样一个年代中,深处恶劣的环境,阿q先生却更表现出了不争气不警醒的态度。它渐渐形成了阿q风格,即现在人们所说的阿q主义。

生活环境的恶劣,做人的种种失败,更使我们的心感到同情与怜悯,也许同情与怜悯对他来说无所谓,他会感到那些是什么屁东西,走阿q的路,让别人去说吧……屈膝人下,任人欺凌已是一种习惯。阿q先生认为这是天命难违,是人的意志所不能转移的,关键是他连反抗的意识都没有,正所谓可怜之人必有可恨之处!

虽然有人说他会舂米干活,那只是当时看到他还有一点可用之处才说的风凉话,但事后是过河拆桥,没用了就踢到一边去——奴才到底是奴才,因为没有了尊严,没有了自尊。

虽说他有奴才的本性,却不乏知道另一个道理——强势的不敢欺负,难道还惹不起弱的,才有了调戏小尼姑的伟大做为。算是长了出息。

反感革命,痛恨剪辫子,怀疑在外面走路的女人与别人有勾搭。但为了高人一筹,却想着投靠革命,在思想上占领高地。结果不选择却被屈成死罪。一向欣赏别人被砍头的阿q却自己尝到了被砍的感觉。难道这是命运的捉弄?

在那样的'年代,不应该有这样的阿q精神,为了生存,在生活中,必须要有自尊,必须要有尊严,必须要有志气。这样的人才不会寄人篱下,民族才更有生机。这种讽刺阿q精神的思想,从侧面激励了我们要有尊严,让我们更加有了勇气,敢于面对困难。

阿q,是洗涤了我们的心灵的人物!

《鲁迅》的读后感篇5

?伤逝》是鲁迅唯一一篇以青年男女恋爱和婚姻为题材的作品,它讲述了一个醒者与未醒者的悲哀故事,全文描述得细腻、细心、细事无非,尤其结尾那句“我要向着新的生路跨进第一步去,我要将真实深深地藏在心的创伤中,默默地前行,用遗忘和说谎做我的前导……”更是提纲挈领、发人深思。

在《伤逝》描述的故事里,涓生是醒者,他虽然不致于象“狂人”那样受众多不醒者的排斥和贬损,但他也同样有“狂人”般醒者的痛苦。子君是个未醒者的代表,“阿随”虽然是子君的宠物狗,但它是子君未醒的象征,老观念不就是“嫁鸡随鸡、嫁狗随狗”吗?所以,做为醒者为未醒者疗救病痛,自然不可能“真话”就有效果的,有时适得其反。这样,也就不难理解在小说《伤逝》中的结尾了。鲁迅先生经过涓生的手记说:“感情必须时时更新,生长,创造。”他还没说的话是:感情如果不时时更新、生长和创造,那就必定“伤逝”。听说鲁迅先生写这篇小说的时候,正是和他的学生许广平结合的时候,这在某种意义来讲,小说对社会、对先生、对许广平都是个警示。

鲁迅说过,“女人幸福生活的最大敌人是无聊~”事实上我一向觉得自我是个幽默大方、自信阳光、身体健康、相貌堂堂的男生,但这些优点在缺乏物质基础的支撑下显得那么无辜无助和无力~确实,“没有房子,我让感情住在哪里?没有车子,生活又如何运转?”生活的现实让大多女孩在选择对象时不得不把男方的物质基础放在首位,但从《伤逝》中我们能够清楚看到,如果过分依靠男人,那便会使自我走向脆弱……

其实找对象就和炒股一样,必须分散投资,决不能孤注一掷,并且选择的类型要多样化,不能只关注“基本面”好的绩优股,或者急功近利地做“短线”,最好能今日买,明天就涨停;所谓“长线是金”,有时候找对一向潜力股将来可能获得的收益会远远超乎想像!

如果把女人的相貌、身材、个性、人品等综合起来用数字来表示其水准的话,那找一个60分左右的对我而言可能就是“实惠”,而70分左右的则是“现实”,80分左右的叫“梦想”,85分以上的,就是“梦幻”了~

我这一生都在追求“梦想”,但或许最终还是不得不应对“现实”吧。

《鲁迅》的读后感篇6

读过回忆鲁迅的文章不多,但可以说,此篇是为数不多的佳作。正如本书的序言里所说的那样:自从我们失掉了鲁迅夫子之后,我们收获了多少怀念的好文章,但箫红的这一篇可说是空前的绝唱。

曾有人批评箫红,说她由于没有受到完整正式的,写的文章中有的句子有语病。但我想,文章贵在思想,而散文贵在一种真实的对于生活的体悟。在这篇文章中,箫红以她独特的女性的视角,细腻的笔触,给我们留下了不可多的宝贵的鲁迅先生的另一面。

中学时,语文老师介绍鲁迅时说道:鲁迅的杂文如一把匕首,刺向敌人的心脏。当时对鲁迅的感觉很冰冷,视他为杀手一般。前些日子和朋友谈起鲁迅,朋友说,有人说鲁迅的文章如他的胡子-----又直又硬。其实,鲁迅和鲁迅的文章并不是完全是这样的。

如果我是一个语文老师,我倒是先把鲁迅的散文介绍给我的学生。曾有一段时间,我的枕头边放着一本鲁迅的散文集。早晨起床时,我不敢摸它,因为一旦打开便放不下。〈故乡〉,〈社戏〉,〈从北草园到三味书屋〉〈风筝〉都是我特别喜欢的文章。还有他的人物回忆,比如〈范爱农〉,〈藤野先生〉,文字温暖,真挚,感人。这些文章读了很多遍,每一次都是爱不释手,掩卷之余,怅然若失。

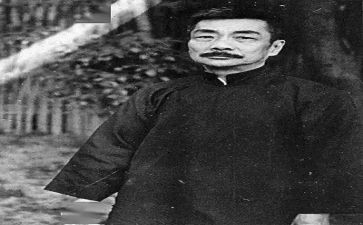

我曾看到鲁迅的很多照片,他总是神情严肃,甚至有一张他躺坐在一堆坟冢之中,还有他的题词:我躺在厦门的坟中间,显得放浪形骸。箫红在本篇的开头就写鲁迅的笑:鲁迅的笑声是明朗的,是从心里的喜欢。下面还有写他的笑的:“……鲁迅的笑声冲下楼梯来,原来有几个朋友在楼上也正谈的热闹”。

生活中的鲁迅细致,周到。有一次鲁迅伤风初愈,夜里十二点谈话后,仍然坚持下来送箫红。临别时,他提醒箫红下次再来时辨认门的方法。箫红出门后回头看时,鲁迅先生那一排房子黑黑的,若不是告诉的那样清楚,下次来她怕要记不住的。

鲁迅在临终前,仍然忘我的写作,翻译,关心青年。我曾看到一张鲁迅的一张在去世前不久和青年文学爱好着一起讨论的照片。照片中的他,只能看到半张瘦削的脸庞,做着手势,背挺的笔直。

1936年5,6月份,鲁迅重病在身,有一段时间,高烧不止,卧床不起。箫红去看望他。“天气热起来了,客厅的门窗都打开着,阳光跳跃在门外的花园里。麻雀来了停在夹竹桃上叫了三两声就又飞去,院子里的小孩子门唧唧喳喳地玩耍着,风吹进来好象带着热风,扑到人的身上。天气从刚刚发芽的春天,变为夏天了”我读到这里时,心情沉重。如果以后我要是有机会作导演拍〈鲁迅〉电影时,我一定把这一段插进去。一边是生,另一边是死;一边是阳光明媚,另一边是死气沉沉;一边是希望,另一边却是绝望。

最后是结尾。1936年10月17日,鲁迅先生病又发了,又是气喘。17日,一夜未眠。18日,终日喘者。19日,鲁迅安详地睡着了。鲁迅逝世时箫红远在日本,并未在场,但她写的如在场一般。

《鲁迅》的读后感篇7

一向给人印象尖酸刻薄、言辞犀利、横眉冷对千夫指的鲁迅,竟也写出如此凄婉的爱情故事。读罢《伤逝》,心潮难平,疼惜子君,也为涓生伤感,任万千思绪纵横……

“我已经记不清那时怎样地将我的纯真热烈的爱表示给她。”“在久待的焦躁中,一听到皮鞋的高底尖触着砖路的清响,是怎样地使我骤然生动起来啊!”“我憎恶那不像子君鞋声的??,我憎恶那太像子君鞋声的??!”“莫非她翻了车么?莫非她被电车撞伤了么?……”“我含泪握着她的手,一条腿跪了下去……。”等待子君的焦灼和子君到来时的激动欢娱,足见那时的涓生,是何等的热烈地爱着子君啊!“总是微笑点头,两眼里弥漫着稚气的好奇的光泽。”子君同样热情似火,回应着涓生的挚爱。多想有情人就这样永远地爱恋下去,生儿育女,一世安稳,然而他们浪漫之旅只是一瞥惊鸿,令人唏嘘!

那么子君和涓生当初的美好情感,又是如何一步步被扼死的呢?

毕淑敏说:“夫妻共同向前就是最好的平衡”。涓生心目中的“爱情要不断更新,生长,创造”。而作为曾经的知识女姓,子君心目中的家庭,就是两人过日子和牺牲自我保全男人,她不读书,不散步,不进取,以阿随、油鸡为伴,和小官太太吵架,整天囿于柴米油盐中,只围着涓生一个人转,低到尘埃里去,甘心做他的附丽,俨然另一个阿随,换来的是丈夫日思夜想、绞尽脑汁抛弃她。

三毛说:“爱情如果不落到穿衣、吃饭、睡觉、数钱这些实实在在的生活中去,是不会长久的。”子君不知道生活首先是生存,人必生活着,爱才有所附丽。生活的重压使涓生对子君对爱情失望,最后终于说出不爱。子君心中的冰山彻底融化坍塌,她没有哀求,只有凄然和怨色。她对自己的处境麻木、默认和无助。她是被抓在手里的鸟,只能扇扇翅膀,终究飞不出去,最后走向毁灭。

如果作家笔下的人物形象离开了所处的环境,便只是空中楼阁,没有根基。鲁迅笔下的子君是那个时代中国妇女共同命运的典型,是有觉醒意识又摆脱不了现实羁绊千千万万女子命运的缩影。爱情就是她的天,嫁鸡随鸡嫁狗随狗的理念深植骨髓。然而,现实是冰冷的,几千年男尊女卑的时代背景,女人太难跳出怪圈。反观历史,旧时代的女人又有几个能做自己?《红楼梦》中的女子又有谁逃脱了羁绊?

真正的作家永远只为内心写作,曹雪芹通过男性的视角写女性的世界,那些优秀的女子如黛玉、元春、妙玉们,哪个不是一个惨字了得。王夫人等对丫鬟们“领出去配人”,又是多么让人心急肉跳的恶语。宝玉纵然是下凡的灵石,也无能为力,只能以他的大悲之情,尽己所能普渡如水的女儿们。鲁迅不就是五四时期大慈大悲的宝玉吗?他是在用《伤逝》普渡痴男怨女。

回过头来看子君,在那样的环境下,是勇气可嘉的。她毕竟飞出过,那种不怕别人冷眼的洒脱,心爱的人双膝跪地时无以伦比的幸福,是太多女人没有享受过的。虽说子君的命运以悲剧结束,但她曾经真爱过幸福过,她的爱情是美丽的错误不美丽。

对于涓生,我同样赋予深深的同情,过于求全责备他怯弱自私和无能,无力保护对他用情至深的子君未免冷血。那么,涓生对子君是真的不爱了吗?不,最美的誓言不是三生相许,而是一世情长,涓生是爱子君的,怎奈世态薄凉,残酷的现实使他昏了头,错失了本真。

鲁迅说过:“人只要有钱,烦恼就会减掉90%以上。”可是面对一次次的失业,钱又从哪而来呢?哀莫大于心死,最苦最痛如涓生。子君以死抗争,一死百了,留给涓生的是痛恻心扉的悔恨,其中的悲苦又与何人说!如果说《红楼梦》是宝玉的忏悔录,那么《伤逝》就是涓生的悔恨书,“黄土垄中,卿何薄命!”涓生的的手记声声血泪,凄凄惨惨,惨惨凄凄,分明就是现实版的《子君诔》。

不由地想到被徐志摩无情抛弃的发妻张幼仪,如果子君能像她,在面对人生困境时,全力以赴,不沉沦不放弃,最后完成华丽转身,成功逆袭,该有多好!

?我的前半生》中的子君知途迷返,后半生找回了自我,也找回了真爱和属于自己的幸福。其实,那个时代不乏杰出的女性,智慧贤淑、荣辱不惊的杨绛;言文行远、与男人比肩的女神林徽因;因为爱过,所以慈悲,因为懂得,所以宽容的旷世才女张爱玲;被毛主席称为:昨天文小姐,今日武将军,敢爱敢恨的丁玲等,她们个个过得活色生香。和子君相比,同样的时代背景,不一样的人生。

总之,依赖是最致命的扼杀未来的毒药,女人永远不要做男人的附庸。在如今这个讯息万变,物欲横飞的年代,鲁迅的《伤逝》同样有现实意义,它在警示所有的女人们,世上最安全的,一辈子都靠得住的,永远不会背叛你的,只有自己。女人也只有自己强大起来,才能得到别人的尊重,才能获得真正的安全感,才能拥有最美满的爱情和自己想要的快乐和幸福!

《鲁迅》的读后感篇8

在家中闲来无事,看到书架上有一本箫红集子,顺手就把它取了下来。翻看了一下其中内容,发现最后一篇是她写〈回忆鲁迅〉,便细细品读了起来。

我曾读过回忆鲁迅文章,而箫红这一篇却令我十分难忘,因为它为我们展示了鲁迅先生独特一面。

在读完这篇读后感前,我曾以为鲁迅是冰冷。因为他用他文章与敌人作斗争,深深击中了敌人心脏,如一个杀手般。然而在读完这篇读后感,才发现鲁迅其实不是这样。鲁迅与鲁迅文章并不是完全是这样。萧红把鲁迅——那个生活中平易近人鲁迅呈现在大家面前,让我们在深入研究鲁迅作品之时,也读懂了他。

箫红在文章开头就写鲁迅笑:“鲁迅笑声是明朗,是从心里喜欢。”下面还有写他笑:“鲁迅笑声冲下楼梯来,原来有几个朋友在楼上也正谈热闹”。原来这也是他!原来鲁迅并不总是板着脸,鲁迅在平日生活中不会只表现出它批判现实冷峻一面。这让我想到了写《社戏》。《社戏》中鲁迅也是乐观、开朗,还有《从百草园到三味书屋》中他,也是如此。

另一方面,生活中鲁迅细致,周到。有一次鲁迅伤风初愈,夜里十二点谈话后,仍然坚持要送箫红。临别时,他提醒箫红下次再来时辨认门方法。箫红出门后回头看时,鲁迅先生那一排房子黑黑,若不是告诉那样清楚,下次来她怕要记不住。

在感到了他平易近人之时,也被这样书中一段话十分感到了鲁迅不同,“鲁迅先生不游公园,住在上海十年,兆丰公园没进过,虹口公园这么近也没有进过。……。”这句话说明鲁迅先生热爱时间,珍惜时间。鲁迅是一个热爱时间人,他这种热爱时间,珍惜时间精神值得我们学习。在我看来,珍惜时间即珍惜生命。而反观身边许多人,每天都沉浸在娱乐之中,这何尝不是在浪费时间,浪费自己生命。

不会忘记那个惜时如命、“横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛”严肃鲁迅,更不会忘记那个“很喜欢吃油炸东西”、“笑声是明朗”、细致地生活着鲁迅。因为,这也是他。

《鲁迅》的读后感模板8篇相关文章:

★ 鲁迅的读后感6篇